もし火災報知機のベルが鳴ったら!

P型1級複合受信機

(これは自動火災報知設備における誤作動の1例です)

▶まず火災受信機にて発報しているエリアを確認します。

建物内に設置されている火災受信機の地区窓表示にて点灯している発報地区を確認する。 受信機のタイプにより操作方法に多少の違いがあります。

*注意

この時に音響はまだ停止させない事

⬇⬇⬇

火災の場合

初期消火活動開始!

避難誘導開始!

119番通報(消防署)

非火災の場合

(現地を確認したが、火災は発生していなかったら)

まず火災受信観にて滴響停止操作をしましよう! (ベルを止めましよう)

▶発報地区へ行き目視による現地確認をします。

この際に近くにある消火器を持って行くと、万一の火災時に迅速な

初期消火活動ができます。

⬇⬇⬇

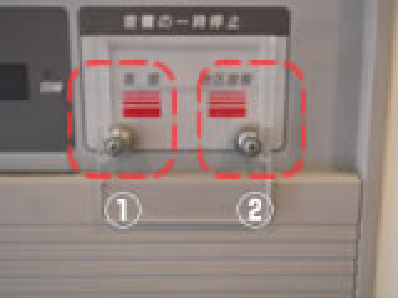

①音響スイッチ

※注:機種によっては主音響

②地区音響スイッチ

▶火災受信機の操作(音響停止)

①の音響スイッチを押します(火災受信機のベル〔ブザー〕が止まります)

(機種によってはスイッチを下げます)

②の地区音響スイッチを押します(各地区のベルが止まります) (機種によってはスイッチを下げます)

ここまでの操作で音響(ベル)はすべて止まります。

*ただし最新の機種は②の地区音響スイッチにてベルを一旦止めても、火災受信機の地区窓表示が点灯中の場合、一定の時間が経過するとベルが再鳴動しますので注意してください。

注意!!火災受信機の復旧ボタンは押さない(下げない)でください。(誤作動原因の特定ができなくなります。)

⬇⬇⬇

▶誤作動原因の特定をしましょう!

①発報地区の発信機は押されていませんか?

まず火災受信機にて発信機ランプが点灯しているか確認します。

(機種によって位置は異なります)

もし点灯していたら?

誤って発報地区にある発信機が押されています。

現地に行き復旧作業をしましょう!

現地の発信機が押されていないか確認する

押されている発信機は真ん中部分がへこんでいます。

(機種によっては赤いランプが点灯しています)

押されている発信機を発見したら?

カバーを外し、中にある押しボタンを手前に引っ張りだしてください。(機種によってはカバーを外さないでできます)

*注意

屋内消火栓設備が設置されている建物は発信機が押されると連動して消火ポンプが始動します。

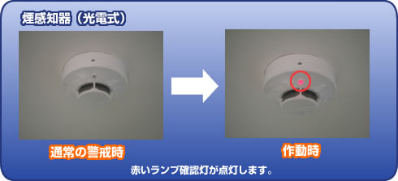

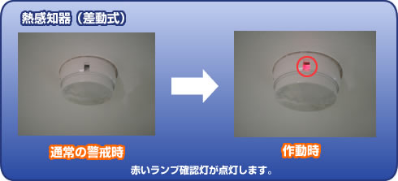

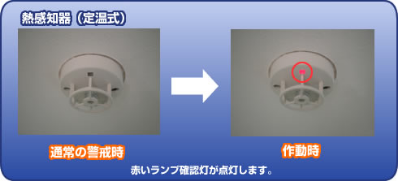

②発報地区の感知器は作動していませんか?

この煙感知器は一度作動すると火災受信機にて復旧操作をしない限り、赤い確認灯は点灯を続けますので誤作動感知器の特定が容易です。

この熱感知器は作動原因の熱を感じている間は赤い確認灯が点灯していますが、熱が無くなると自動的に確認灯が消灯してしまうため、誤作動感知器の特定がかなり困難です。

マンション(共同住宅)で良くあるケースでは…

冬の寒い時期になると感知器の誤作動が頻繁に発生する、各住居内の感知器を見て回るが既に熱感知器の確認灯が消灯しているため、誤作動感知器が特定できない。誤作動は夜昼関係無く発生するので寝るに寝れない…など。

誤作動原因を特定できたら

▶火災受信機にて復旧操作をしましょう!

復旧ボタンを押します(機種によって位置は異なります)。

発報していた地区窓が消灯したか確認する。

消灯した場合は一番最初に操作したスイッチ類をもう一度押し正常に戻します(下げたスイッチは上げます)。

▶復旧完了

*注意

屋内消火栓設備が設置されている建物で誤作動原因が発信機を押されていた場合は復旧ボタンを押した後、地区窓表示の消灯を確認の上消火ポンプ室内のポンプ制御盤にてポンプを停止させてください。

復旧ボタンを押しても地区窓が消灯しない場合は

▶速やかに消防設備士による調査を受けてください。

誤作動の原因にはいろんな要素が考えられます(水漏れ・配線トラブル・機器の故障等)

また、大規模な建物になりますと、感知器の作動信号で他の設備を連動起動させる事もあります。

また誤作動を慢性化させてしまう事により、実際の火災時に誤った機器の操作で大きな災害へ発展してしまう可能性もあります。